-

安全产品

-

安全产品为客户提供先进、创新、有效的云安全产品,覆盖云基础设施安全、云应用安全、云数据安全、云流量安全等众多领域。 查看全部安全产品购买咨询:400-800-0789转1 售后服务:400-800-0789转2

安全产品为客户提供先进、创新、有效的云安全产品,覆盖云基础设施安全、云应用安全、云数据安全、云流量安全等众多领域。 查看全部安全产品购买咨询:400-800-0789转1 售后服务:400-800-0789转2

-

为您推荐免费试用专区 多款云安全产品 免费试用

-

-

安全服务

-

安全服务数百人专业安全团队,为100+国家重大活动提供安保服务支撑,全部实现安全0事故。 查看全部安全服务购买咨询:400-800-0789转1 售后服务:400-800-0789转2

安全服务数百人专业安全团队,为100+国家重大活动提供安保服务支撑,全部实现安全0事故。 查看全部安全服务购买咨询:400-800-0789转1 售后服务:400-800-0789转2

-

安全托管类服务

-

安全运营保障类服务

-

安全咨询类服务

-

-

解决方案

-

解决方案面向政府、金融、运营商、大型企业、互联网、医疗机构等行业提供专业的云安全解决方案。购买咨询:400-800-0789转1 售后服务:400-800-0789转2

解决方案面向政府、金融、运营商、大型企业、互联网、医疗机构等行业提供专业的云安全解决方案。购买咨询:400-800-0789转1 售后服务:400-800-0789转2

-

-

青藤智库

-

青藤智库网络安全智库,分析和研究安全技术和行业发展趋势,为网络安全人员提供全面的网络安全洞察。

青藤智库网络安全智库,分析和研究安全技术和行业发展趋势,为网络安全人员提供全面的网络安全洞察。

-

-

资源中心

-

合作伙伴

-

了解青藤

-

了解青藤作为中国云安全整体解决方案领军者,青藤聚焦于关键信息基础设施领域的云安全建设,坚持“技术创新,科技报国”的初心,为数字中国、网络强国事业发展做贡献。

了解青藤作为中国云安全整体解决方案领军者,青藤聚焦于关键信息基础设施领域的云安全建设,坚持“技术创新,科技报国”的初心,为数字中国、网络强国事业发展做贡献。

-

传统防火墙失效时,主机微隔离如何成为最后一道防线?

发布日期:2025-05-15

在云计算与混合架构普及的今天,企业网络边界日益模糊,传统的“护城河式”防火墙防护模式逐渐失效。攻击者一旦突破边界,便可在内网中肆意横向渗透,窃取核心数据或瘫痪业务系统。面对这一挑战,主机微隔离技术凭借其细粒度、动态化的访问控制能力,成为守护企业网络安全的“最后一道防线”。它不再依赖固定的网络边界,而是通过“零信任”理念,在每台主机上构建独立的安全阀门,将威胁隔离在最小范围内。

一、传统防火墙的局限性

传统防火墙曾是企业网络安全的基石,但其设计逻辑在云时代暴露出三大致命缺陷:

1. 南北向防护的单一性

防火墙基于IP和端口规则,主要针对外部(南北向)流量进行过滤,却无法有效管控内部(东西向)流量。云环境中,虚拟机、容器间的通信绕开防火墙直接发生,攻击者可借此横向移动。

2. 静态策略的僵化性

防火墙策略通常基于预定义的网络拓扑,一旦业务架构调整(如虚拟机迁移、容器扩缩容),规则需手动更新,耗时且易出错。这种“静态防御”难以适应云环境的动态变化。

3. 粗粒度控制的脆弱性

传统防火墙以网段为单位划分隔离区,同一网段内的设备默认互信。攻击者一旦入侵某台主机,即可轻易访问同网段其他资源,导致“一损俱损”。

二、微隔离的定义与作用机制

主机微隔离是一种以主机为最小控制单元的安全技术,通过细粒度的访问策略,实现“每台主机自成安全边界”。其核心作用机制包含三大模块:

1. 主机Agent:动态感知与执行

在每台主机上部署轻量级Agent,实时采集网络连接、进程、端口等资产信息,并执行策略中心下发的访问控制指令。例如,当检测到异常流量时,Agent可立即关闭特定端口或阻断可疑进程。

2. 策略计算引擎:智能分析与决策

基于机器学习与业务流量分析,策略引擎自动绘制实时业务拓扑图,识别合法访问关系,并生成最小权限白名单策略。例如,某数据库仅允许来自前端服务的访问请求,其他流量一律拒绝。

3. 可视化控制台:集中管理与响应

通过直观的拓扑视图,管理员可快速定位异常连接,一键隔离受感染主机。同时支持策略模拟验证与自适应调整,确保策略变更不影响业务连续性。

主机微隔离的核心价值在于:从“基于位置”到“基于身份”。它不再依赖IP地址,而是通过标签(如业务角色、服务类型)定义策略。即使主机迁移或IP变更,安全规则仍能自动跟随。

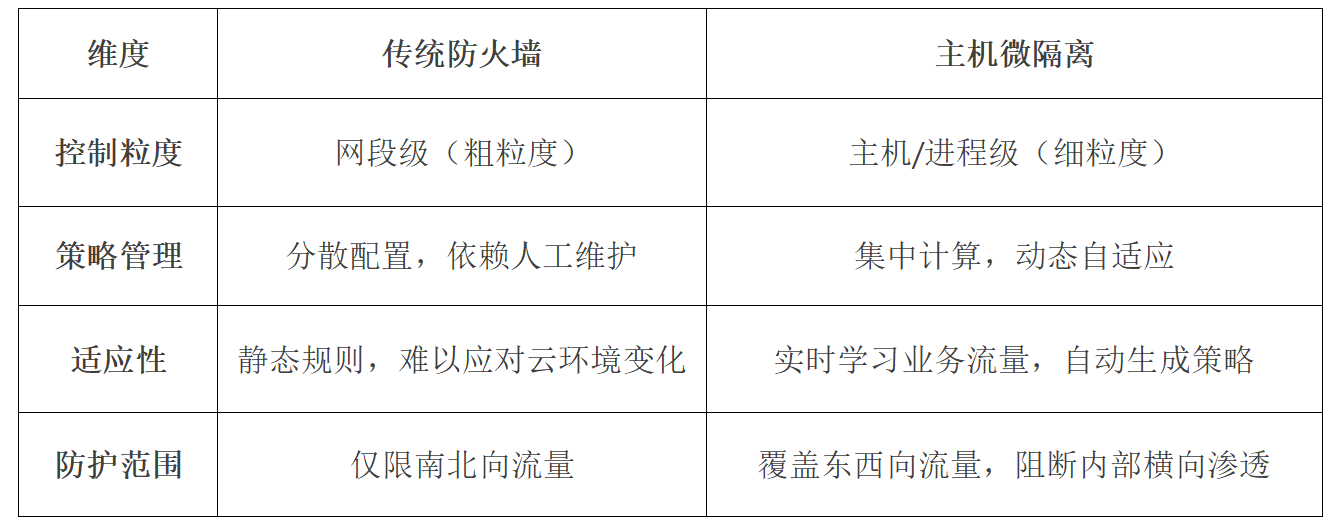

三、微隔离与传统防火墙的本质区别

尽管两者均涉及访问控制,但主机微隔离在以下维度实现了革命性突破:

例如,在混合云场景中,传统防火墙无法统一管理跨平台资源,而主机微隔离通过Agent覆盖物理机、虚拟机、容器等异构环境,实现全域统一策略。

四、为什么微隔离是“最后一道防线”?

在攻防对抗中,主机微隔离的不可替代性体现在以下四方面:

1. 零信任理念的落地实践

“永不信任,持续验证”是零信任的核心原则。主机微隔离默认拒绝所有未授权通信,即使攻击者突破边界,也无法在内网中横向扩散。例如,勒索病毒试图通过SMB协议传播时,会因策略限制被立即阻断。

2. 精准阻断横向渗透

据统计,80%的云环境攻击通过东西向流量完成。主机微隔离通过实时监控业务流量,可识别异常连接(如从未出现过的端口访问),并在秒级内隔离受感染主机,将损失降至最低。

3. 自适应安全能力

面对频繁的业务变更,主机微隔离的策略引擎可自动调整规则。例如,当容器集群扩容时,新实例自动继承所属服务的访问权限,无需人工干预。

4. 合规与风险管理的双重保障

等级保护2.0等法规要求企业对内部流量实施白名单管控。主机微隔离通过可视化拓扑与审计日志,不仅满足合规要求,还可量化风险评估,帮助企业优化安全投入。

总结:

当传统防火墙在云时代的浪潮中逐渐失效,主机微隔离以其细粒度、自适应和零信任的特性,成为守护企业网络的终极屏障。它不仅是技术层面的革新,更代表了从“边界防护”到“内生安全”的范式转变。未来,随着AI技术的深度融合,主机微隔离将进一步提升威胁预测与自动化响应能力,为企业构建真正的“免疫系统”。

青藤零域·微隔离安全平台——可部署在混合数据中心架构中,实现跨平台的统一安全管理,通过自主学习分析、可视化展示业务访问关系,实现细粒度、自适应的安全策咯管理。产品在真实威胁中,可快速隔离失陷主机网络,阻断横向渗透行为,让零信任理念真正落地。